|

www.rz-journal.de - © by Gregor Paulmann und Perry Rhodan - published in PR 3303 - Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt Die Verwendung der Zeichnungen auf einer eigenen Homepage ist nur mit Genehmigung des Zeichners, des Verlages und unter Benennung der Bezugsquelle und des Copyrightinhabers gestattet. Verlinkung sind nur auf die Originalquelle zulässig. |

|

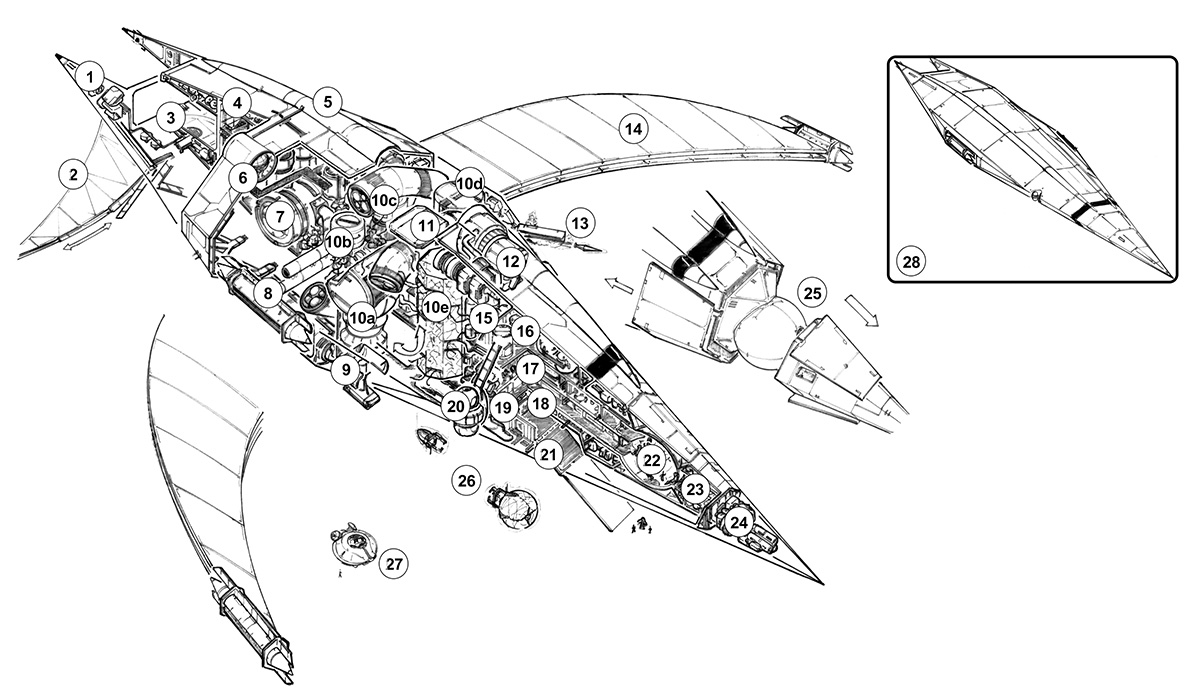

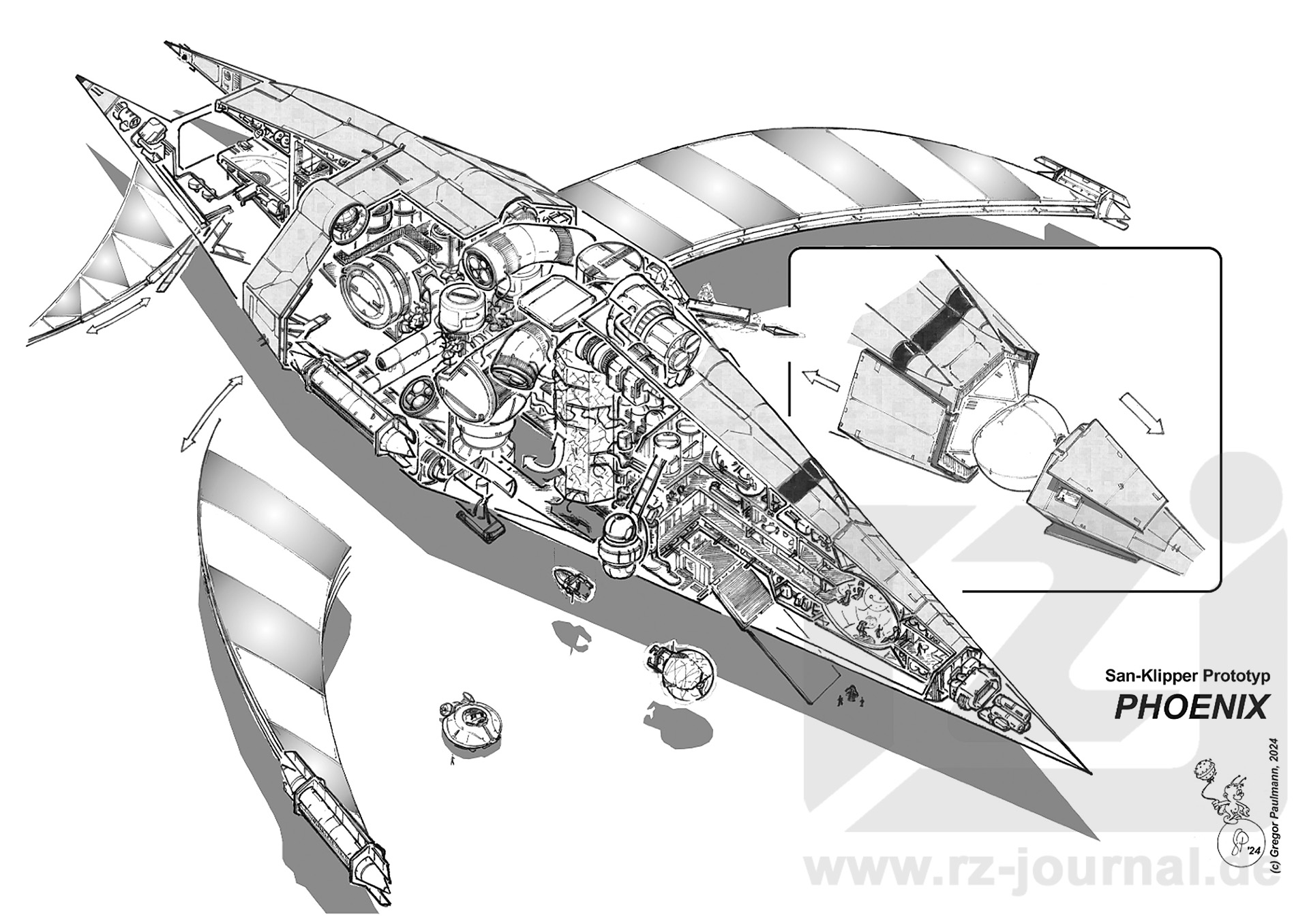

San-Klipper

Prototyp |

|

|

Allgemeines: Die Organisation San verfolgt die Vision, die Galaxien der Lokalen Gruppe wieder enger miteinander zu verknüpfen. Den Galaxien vorgelagerte San-Höfe sollen dabei als Drehscheiben dienen, die über einen regelmäßigen schnellen Raumschiffsverkehr miteinander verbunden werden. Der PHOENIX ist ein Prototyp der geplanten Verbindungsschiffe und wird auch als San-Klipper bezeichnet. Er ist auf den ausschließlichen Flug im intergalaktischen Raum mittels eines für Kleinraumschiffe optimierten Hyper- trans-Progressors ausgelegt, unter sparsamstem Umgang mit dem teuren und seltenen Salkrit durch Minimierung von Volumen und Masse. Daher wurde auch auf einen Linearantrieb verzichtet. Dargestellt ist der PHOENIX nach seinem Umbau für die im Juli 2245 NGZ von Shrell geforderte Fernexpedition. Dabei wurden die Möglichkeiten von Energieerzeugung und -Speicherung noch einmal signifikant erweitert. Außerdem wurde Platz für Shrells Zusatzaggregat und ein Beiboot geschaffen. Dabei reduzierte sich der restliche Platz so, dass unter zumutbaren Bedingungen nur maximal sechs Personen den Fernflug antreten konnten, und auch das nur, weil von vorneherein auf eine Zentrale verzichtet worden war. Technische Daten: Monocoque-Doppelpfeilrumpf mit sechseckigem Querschnitt aus Ynkonit-Il-Kompotaph, Länge 160 Meter, Breite 45 Meter, Höhe 29 Meter. Gesamtlänge PHOENIX mit ausgefahrenen Fluidblech-Projektorsegeln und Emitterspindeln 170 Meter bei einer Spannweite von 124 Metern. Masse mit voller Ausstattung 8250 Tonnen. Unterlichtbeschleunigung 0,2 Kilometer pro Sekundenquadrat (Gravopuls-Antrieb) zum zügigen Erreichen des freien Weltraums nach Start oder Ablegen. Überlichtfaktor San-HTP 350 bis 400 Millionen im intergalaktischen Raum, 2,5 Millionen innerhalb von Galaxien. |

|

|

|

|

|

|

|

Text & Zeichnung: © Gregor Paulmann 2024 |

|